Наука

Образование

- Кафедра зоологии и физиологии

- Методика определения пола птиц по абрису клюва

Работы Андрея Анатольевича Виноградова и Андрея Валерьевича Зиновьева в области определения пола птиц по абрису клюва

В мире орнитологии, где изучение птиц требует не только глубоких знаний, но и инновационных подходов, особое место занимают исследования ученых Тверского государственного университета. На кафедре зоологии и физиологии этого вуза работают два специалиста: Андрей Анатольевич Виноградов, кандидат биологических наук и старший преподаватель, и Андрей Валерьевич Зиновьев, доктор биологических наук, доцент, заведующий кафедрой и, с 2021 по 2025 гг. - проректор по научной и инновационной деятельности. Их совместные и индивидуальные работы в области бесконтактного определения пола птиц по очертанию (абрису) клюва представляют собой значительный вклад в современную биологию, позволяя решать сложные задачи без прямого вмешательства в жизнь животных.

История разработки метода

Орнитологические исследования на кафедре зоологии Тверского государственного университета имеют богатую историю, уходящую корнями в середину XX века. Идея определения пола мономорфных птиц (видов, где самцы и самки внешне практически не отличаются) по контуру клюва была предложена в начале 2010-х годов Андреем Анатольевичем Виноградовым. Он начал систематическое изучение формы птичьих клювов, что привело к созданию революционного бесконтактного метода. Результатом стало признание подхода не только в России, но и за рубежом, с публикациями в ведущих научных журналах.

Описание метода

Метод бесконтактного определения пола основан на анализе профильных фотографий голов птиц. Он особенно полезен для мономорфных видов, где традиционные способы (например, по окраске или размеру) неэффективны. Процесс включает несколько этапов:

1. **Сбор данных**: Отбор крупномасштабных профильных снимков спаривающихся пар птиц из открытых источников, таких как интернет.

2. **Графическая обработка**: В программах вроде Adobe Photoshop создаются усредненные абрисы (очертания) голов самцов и самок. Абрисы совмещаются по реперным точкам (линия смыкания клюва, положение глаза, границы оперения), используя метод наименьших квадратов.

3. **Измерения и анализ**: Измеряются ключевые параметры, такие как высота надклювья и подклювья на уровне границы оперения и в середине клюва. Рассчитываются индексы (отношения этих высот) и дискриминантные функции. Статистическая обработка проводится в программах Excel и STATISTICA, с использованием тестов Манна-Уитни и Стьюдента для проверки достоверности различий.

4. **Тестирование**: Метод проверяется на фотографиях птиц с известным полом, накладывая шаблоны абрисов для визуального сравнения.

Этот подход позволяет достигать точности до 100%, без зон перекрывания значений для диагностических индексов. Он применим не только к мономорфным видам, но и к диморфным во внебрачный период, а также к молодым особям и птенцам.

Применения и ключевые результаты

Метод успешно применен к нескольким видам птиц. Например, в исследовании люриков (Alle alle) Виноградов проанализировал 570 видов птиц и выявил половой диморфизм формы клюва у всех. Для люриков статистически достоверными критериями стали высоты клюва, а диагностическими — их отношения, с полной точностью на 49 тестовых образцах.

В соавторстве с Зиновьевым и А.А. Серовым метод использован для такахе (Porphyrio porphyrio) — редкого нелетающего пастушка из Новой Зеландии. Графический анализ выявил визуальные различия абрисов, подтвержденные статистикой с эффективностью почти 100%.

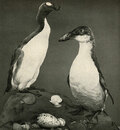

Другое применение — попытка определения пола ископаемой бескрылой гагарки (Alca impennis), представленная Виноградовым на конференции в 2017 году. Общий анализ охватывает более 500 видов, подтверждая универсальность полового диморфизма в форме клюва.

Публикации ученых включают статьи в "Вестнике Тверского государственного университета", "Русском орнитологическом журнале" и международных сборниках, с акцентом на практическое значение для экологии и сохранения биоразнообразия.

## Значимость исследований

Работы Виноградова и Зиновьева открывают новые горизонты в полевых исследованиях орнитологии. Бесконтактный метод минимизирует стресс для птиц, что критично для редких и исчезающих видов. Он способствует мониторингу популяций, изучению поведения и даже палеонтологии. В контексте глобальных экологических вызовов такие инновации подчеркивают роль российских ученых в мировой науке, вдохновляя на дальнейшие открытия.